Allg. Tipps

Unser Gästebuch ist wieder online!

Unser Webber „Speedy-Ralf“ hat gestern eine Nachtschicht eingelegt und hat unser Gästebuch wieder aktiviert. Auf diesem Weg noch einmal ganz herzlichen Dank für seinen Nachteinsatz.

Er ist derzeit gerade dabei eine einfache Lösung für die Kommunikation zwischen uns zu finden. Von daher habt Ihr sicher schon gesehen, dass wir derzeit 2 Buttons für die Kommunikation eingerichtet haben

– „Diskussion intern“

und

– „Babbelecke“.

Mal sehen, wie Ralf das Problem löst. Auf jeden Fall gibt es demnächst neue Passwörter für Euch (natürlich nur für die KämpfelbachBiker), damit wir uns online schriftlich austauschen können.

Viele werden jetzt sagen, „für was den solch ein Scheiß?“

Das alles hat Vorteile!

Wenn wir unterwegs sind, können wir jederzeit und an jedem Ort über die Page Infos austauschen oder einfach auf die Daten der Page zurückgreifen. Ich habe das schon einige Male genutzt und war froh, dass wir einige Daten/Listen hier sammeln.

Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich Euch informieren.

Euer  Q-Treiber

Q-Treiber

2017-09-12 / JR

Das komplette BMW-Modelljahr 2018, alle Preise und Modellpflegemaßnahmen im Überblick.

Alle Preise gelten ab dem 1. August 2017. Online findet Ihr die Übersicht hier: http://www.motorradonline.de/motorraeder/bmw-motorrad-modelljahr-2018-preise.838568.html.

BMW R 1200 GS:

- 15.300 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Intelligenter Notruf (Sonderausstattung)

- Connectivity (Sonderausstattung)

- LED Zusatzscheinwerfer in neuem Design (Sonderausstattung)

BMW R 1200 GS Adventure:

- 16.800 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Fahrmodi Pro mit zusätzlichen Fahrmodi „Dynamic“ und „Enduro“. Per Kodierstecker ändert sich der Modus „Dynamic“ zu „Dynamic Pro“ und der Modus „Enduro“ zu „Enduro Pro“. Inhalt von Fahrmodus Pro sind weiterhin ABS Pro (mit „Kurven-ABS“), dynamisches Bremslicht, Dynamic Traction Control DTC sowie Hill Start Control HSC (Sonderausstattung)

- Dynamic ESA Next Generation mit automatischem Dämpfungssetting und automatischem Fahrlagenausgleich (Sonderausstattung)

- Intelligenter Notruf (Sonderausstattung)

- Connectivity (Sonderausstattung)

- Keyless Ride als neuer Bestandteil des Touring-Paketes (Sonderausstattung)

- Schaltassistent Pro als neuer Bestandteil des Dynamik Paketes (Sonderausstattung)

- Soziuspaket mit Serien-Windschild und Serien-Sitzen. (Sonderausstattung)

- Rallyesitzbank hoch (Sonderausstattung)

- LED Zusatzscheinwerfer in neuem Design (Sonderausstattung)

- Neue Farbe Racingred uni, Rahmen schwarz, Bremssättel schwarz, Tank silber

- Style Rallye: neue Farbe Lightwhite uni/Cordobablau uni, Rahmen Cordobablau, Bremssättel gold, Tank Codobablau uni mit großem Logo, Rallyesitzbank, Rahmenschutz, Windschild niedrig, Abdeckkappen Gepräckbrücke

- Style Exclusive: neue Farbe Blackstorm metallic/Schieferdunkel metallic matt/Achatgrau, Rahmen Achatgrau, Bremssättel gold, Tank Schieferdunkel metallic mit großem Logo

BMW R 1200 RT:

- 17.750 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- ABS Pro („Kurven-ABS“) inklusive dynamischem Bremslicht in Serie

- Intelligenter Notruf (Sonderausstattung)

- Dynamic Traction Control DTC (in Verbindung mit Sonderausstattung Fahrmodi Pro)

- Prägung RT Logo im Soziussitz

- Style Elegance: Farbe Carbonschwarz metallic in Verbindung mit Chromblende Windschild, Chromleisten Koffer, Lenkergewichte verchromt, Bremssättel gold, Felgen silber, Antriebsstrang silber

- Style Sport: neue Farbe Marsrot metallic/Schieferdunkel metallic matt mit Tapes unter Lack, Bremssättel gold, Windschild Sport, Felgen Asphaltgrau, Antriebsstrang schwarz

BMW R 1200 R:

- 13.100 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Style Exclusive: neue Farbe Iced Chocolate metallic, Bremssättel gold, Tankblende Edelstahl, Rahmen Achatgrau metallic matt, Tape auf dem Tank

BMW R 1200 RS:

- 13.750 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Style Exclusive: neue Farbe Frozen Bronze metallic/Blackstorm metallic,

- Bremssättel gold, Tankblende Edelstahl, Motorspoiler Frozen Bronze metallic, Rahmen Achatgrau metallic matt

- Neue Farbe Blackstorm metallic

BMW S 1000 XR:

- 15.400 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Style HP: neue HMotorsport Farben (Lightwhite uni/Racingblue metallic/Racingred uni) inklusive Sitzbank Pro mit gesticktem XR-Logo (ab 09/2017)

BMW S 1000 RR:

- 17.650 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Akrapovič Voll-Titan-Abgasanlage (mit Straßenhomologation) (Sonderausstattung, ab 10/2017)

BMW K 1600 GT, K 1600 GTL und K 1600 B:

- 22.055, 23.900 und 21.900 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- LED Zusatzscheinwerfer in neuem Design (Sonderausstattung)

BMW F 700 GS:

- 9.080 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Neue Farbe Racingblue metallic in Verbindung mit Rahmenfarbe Lightwhite uni

BMW F 800 GS:

- 11.280 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Neue Farbe Racingblue metallic in Verbindung mit Rahmenfarbe Lightwhite uni

BMW F 800 GS Adventure:

- 12.480 Euro (neuer Grundpreis inkl. Mehrwertsteuer plus Fracht und Verpackung, gültig ab 1. 8. 2017)

- Neue Farbe Racingblue metallic in Verbindung mit Rahmenfarbe Lightwhite uni

.

So, und jetzt seit Ihr dran. Angesprochen sind unsere KBB – Walter, Romeo, Torsten und Thomas!

Einfach ein Modell aussuchen, Sonderausstattung dazu aufschreiben und bestellen!

2017-08-18 / JR

Sieger im „Touren-Sport-Segment“ für den ContiRoadAttack 3

Sieger im „Touren-Sport-Segment“ für den ContiRoadAttack 3

Der neue ContiRoadAttack 3 hat seinen zweiten Testsieg innerhalb von nur drei Monaten eingefahren. Auf den Felgen einer Suzuki GSX-S 750 scheuchten die Tester der Motorradzeitschrift PS sechs supersportliche Tourenreifen-Paare der Dimensionen 120/70 ZR17 und 180/55 ZR17 über das Testgelände. Am Ende stand der Sieger fest: Der ContiRoadAttack 3 von Continental hatte mit 277 von möglichen 300 Punkten die meisten Zähler eingesammelt.

Bei den Fahrzyklen auf trockenem und nassem Asphalt lag das Augenmerk der Tester besonders auf Kaltlaufverhalten, Handling, Zielgenauigkeit, Stabilität, Grip, Grenzbereich, Aufstellmoment und Feedback. Auch die Verzögerungswerte bei Nässe wurden akribisch dokumentiert und ausgewertet.

In vielen Disziplinen lieferten sich die Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei einigen Teilprüfungen erzielte der ContiRoadAttack 3 darüber hinaus Spitzenwerte und hatte so im Gesamtergebnis die Nase ganz vorn. Entsprechend positiv fiel das Fazit der Testredakteure aus: „Ein toller Allrounder, der die sportliche Gangart bestens verträgt. In den Kriterien Zielgenauigkeit, Stabilität, Grip und Feedback reicht die Konkurrenz nicht an ihn heran.“

Damit hat Conti einen Reifen auf den Markt gebracht, der eine echte Konkurrenz für Pirelli darstellt. Den Reifen gibt es in den R1200GS LC – Dimensionen ab sofort im Fachhandel. Den Satz (vo. und hi.) bekommt man derzeit für ca. 255€ .

2017-08-17 / JR

Seit Januar 2017 gilt die neue Euro 4.

Den Bericht habe ich im ![]() gefunden und fand ihn interessant!

gefunden und fand ihn interessant!

Die Norm bringt neben schärferen Abgaslimits auch andere Geräuschgrenzwerte. Speziell im Hinblick auf Klappensysteme im Auspuff sind da viele Befürchtungen laut geworden. Völlig unbegründet, wie der nachfolgende Beitrag zeigt.

Dezent brabbelt die schwarze Harley im Leerlauf vor sich hin. Es rappelt und rasselt – die Laufgeräusche des Motors. Sie sind eher zu hören als der Auspuff: unauffällig, leise und vornehm zurückhaltend. Ein bisschen ist das so, als spreche am Tisch jemand mit seinem Nachbarn, vor dem Mund die Hand, damit nicht alle mitbekommen, was da geredet wird. Dann geht Herr Thomas hin und drückt auf einen Taster am Lenker. Am Knopf leuchtet es, das Rappeln und Rasseln geht unter, und der Auspuff klingt, als sei die Maschine, an die er geschraubt ist, nun doppelt so groß. Er blubbert nicht mehr nur. Der Mann am Tisch schiebt beim Aufstehen seinen Stuhl zurück, nimmt die vom Mund, holt tief Luft und macht eine klare Ansage. Er spricht nicht unangenehm laut, aber deutlich. Er macht die Klappe auf.

„Euro 4 strenger? Das kann man so nicht sagen.“

So wie Bastian Thomas mit dem Druck auf den kleinen Taster. Bastian Thomas ist Leiter der Entwicklung bei den Auspuff-experten von KessTech. Was er sagt und vor allem auch, wie er es sagt, ist das genaue Gegenteil zu all den Scheißhausparolen, die ja lange und laut genug die Runde gemacht hatten und immer noch machen: Mit Euro 4 werde alles ganz schlimm. Grenzwertige Grenzwerte, komplizierte Messungen, keiner wird mehr durchblicken, allen aber muss klar sein, dass alles ganz schlimm, nein, noch schlimmer komme. Der Sound of Silence werde alles sein, was noch werden von sich geben dürfen. Was vorher ein schöner Ton war, werde dann klingen müssen wie ein verklemmter Furz. Auspuffklappen werden verboten sein, prinzipiell, alle. Und es werde auch keine Rolle spielen, ob irgendein Nachrüsttopf nach den bisherigen Bestimmungen okay war – mit Euro 4 werde ein Zwang zur Rückrüstung kommen und der Spaß am Schall, er werde gehen. Euro 4? Ein Schreckgespenst.

„Euro 4“, sagt Bastian Thomas, „überhaupt kein Thema. Messverfahren haben sich gegenüber Euro 3 geändert, es ist aufwendiger, neue Anlagen zu homologieren. Aber wir haben es für viele Modelle schon geschafft, für andere sind wir gerade dabei. Alles gut, kein Problem. Es hört sich gut an, und es ist schön zu fahren. Und immer legal.“ Dann lächelt Herr Thomas ein freundlich zufriedenes Lächeln. Er hat allen Grund dazu. „Reden wir vom Geräusch, es ist eigentlich sogar besser als bisher“, sagt er. Den Einwand, Euro 4 sei doch aber strenger als Euro 3, kommentiert er zuerst mit einem Kopfschütteln, dann mit einer Erklärung. „Strenger? Das kann man so nicht sagen. Der Grenzwert fürs Fahrgeräusch ist zwar von 80 Dezibel auf 77 respektive 78 runter. Aber es gibt ja auch ein ganz anderes Messverfahren. Deshalb sind die Werte nicht direkt vergleichbar.“

Standgeräusch heißt nicht Standgas

Bisher war die Sache mit dem Auspuffgeräusch im Rahmen von Euro 3 so geregelt: Mit der Richtlinie 97/24/EG hatte das Europäische Parlament 1997 den maximal zulässigen Geräuschpegel für Motorräder und die Messmethoden zu dessen Ermittlung festgeschrieben. Für das Standgeräusch gibt es keinen absoluten Grenzwert. Was im Rahmen der Homologation gemessen wurde, gilt als bindend für alle Exemplare dieses Typs und für Zubehöranlagen für diesen Typ. Und: Standgeräusch heißt nicht Standgas. Es heißt halbe Nenndrehzahl.

Für das Fahrgeräusch bestimmt 97/24/EG einen Maximalwert von 79 db(A), bei einer Toleranz von einem Dezibel. Das Prozedere: Im zweiten und dritten Gang fährt die Maschine mit 50 km/h in eine 20 Meter lange Messstrecke. Von Anfang bis Ende der Strecke wird das Gas voll aufgezogen. 7,5 Meter entfernt vom vorbeifahrenden stehen in der Mitte der Messstrecke die Mikrofone, eines links, eines rechts. Gefahren wird pro Gang zwei Mal, üblicherweise von beiden Seiten aus. Nach vier Fahrten wird ein Messwert gemittelt. Was außerhalb dieses Rahmens passiert, regelt die Norm nicht, sprich, das Motorrad darf dann lauter als 80 db(A) sein. Laut und legal stehen also nicht im prinzipiellen Widerspruch zueinander. Dass beides nach dem Buchstaben des Gesetzes in Ordnung ist, ist die theoretische Grundlage von Auspuffanlagen mit Klappensystemen. Denn ein elektronisches Soundmanagement lässt sich perfekt den Vorgaben der Richtlinie anpassen und sorgt dafür, dass eine Anlage im messtechnisch relevanten Bereich alle gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Erkennt die Elektronik, dass die Maschine sich in diesem Bereich bewegt, schließt eine Klappe im Auspuff und regelt so den Schalldruck herunter.

Warum das noch so hier steht, wo doch 97/24/EG abgelöst wurde von der Verordnung 168/13 und der Richtlinie UNECE R41.04, die nun im Rahmen von Euro 4 Geräuschgrenzwerte und Messverfahren definieren? Weil erstens die alten Bestimmungen nach wie vor gelten, und zwar für Motorräder, die vor dem 1.1.2017 zugelassen sowie vor dem 1.1.2016 homologiert wurden. Und selbst, wenn jemand demnächst erst Nachrüstdämpfer mit Klappen an eine solche Maschine schraubt, sind dafür die alten Bestimmungen maßgeblich.

Euro 4-Geräuschgrenzwert bei 78 db(A)

Zweitens hat sich am Prinzip nichts geändert. Es gibt auch im Rahmen von Euro 4 keinen absoluten Geräuschgrenzwert, sondern einen genau definierten Bereich, in dem ein maximaler Schalldruck nicht überschritten werden darf. „Allerdings ist das Verfahren zur Messung jetzt aufwendiger“, sagt Bastian Thomas, der KessTech-Entwickler. Brauchte eine Fahrgeräuschmessung mit einer bekannten Maschine nach Euro 3 etwa 20 Minuten, kann sie jetzt auch drei bis vier Stunden dauern. Denn nach der neuen Regelung fällt der messtechnisch relevante Bereich mitunter für jeden Motorradtyp anders aus.

Wieso? Stark vereinfacht sagt die Verordnung 168/13: Für Maschinen mit Erstzulassung nach dem 1.1.2017 oder einer Typzulassung nach dem 1.1.2016 gilt ein Geräuschgrenzwert von 78 db(A). Die Richtlinie UNECE R41.04 ist die dazugehörige Gebrauchsanleitung. Sie beschreibt die Vorgehensweise für die Geräuschmessungen und definiert so einen genauen Bereich, in dem die 78 Dezibel einzuhalten sind. Und zwar folgendermaßen: Am Messaufbau ändert sich prinzipiell nichts. Doch statt wie bisher mit 50 km/h in die Messstrecke einzufahren, muss dieses Tempo (+/- ein km/h) nun auf Höhe der Mikrofone anliegen. Das umschreibt das schöne Wort „Zielbeschleunigung“.

Anhand einer komplizierten Formel ergibt sich unter Berücksichtigung von Gewicht, Leistung und einem auf 75 Kilogramm normierten Fahrergewicht für jedes Motorrad eine eigene Einfahrgeschwindigkeit. Bei einer R 1200 R liegt sie zum Beispiel bei 38,1, bei einer GS bei 38,6 und bei einer Harley-Davidson Street Glide bei 34 km/h. Relevant außerdem: der für die Messung einzulegende Gang. Gemessen wird in dem Gang, in dem die Zielbeschleunigung erreicht wird. Liegt sie in einem Gang darüber und im anderen darunter, ist sowohl im einen wie im anderen Gang zu messen. Die Ergebnisse sind dann unter Berücksichtigung eines sogenannten Ganggewichtsfaktors auszuwerten. Dazu kommt neben der Bestimmung des Standgeräuschs auch eine Konstantfahrt-Messung bei Tempo 50.

„Wenn du dich durch die Gesetzestexte kaust, raucht dir der Kopf, bis du begreifst, was man dir da sagen will“, erzählt Matze Rüdling vom Auspuffhersteller Jekill and Hyde. „Es braucht eine Weile, sich auf die Neuerungen einzustellen, aber beim Thema Euro 4 macht sich bei uns keiner in die Hose. Es ist sogar so, dass man im normalen Fahrbetrieb auf der Straße jetzt eher seltener in die Bereiche kommt, in denen die Klappe zumacht.“

Wenn Auspuffklappen und Hohlbirnen zusammenkommen …

Bastian Thomas von KessTech ist derselben Meinung. „Die Elektronik regelt die Klappen jetzt anders. Aber das ist Geschmackssache. Den meisten Leuten – Fahrern wie Anwohnern – wird es jetzt eher besser gefallen.“ Tatsächlich gibt es einige Modelle, so erzählt er, die nach ECE 41.04 getestet legal sind, während sie es nach der alten Richtlinie nicht wären. Für manche Maschinen stellt die Verschärfung der Obergrenze kein Problem dar. Weil anders gemessen wird als bisher, schneiden sie sogar besser ab. Eine 300er-Ninja zum Beispiel misst das alte Verfahren mit einem Fahrgeräusch von 78 Dezibel. Nach den aktuellen Methoden kommt sie auf nur 72.

Hat sich der Gesetzgeber, was die Lautstärke angeht, mit Euro 4 also ein faules Ei ins Nest gelegt? Nein, weder sich selbst, noch den Auspuffherstellern oder denen, die sich völlig zu Recht über zu laute Motorräder aufregen, weil sie nun mal unter der Lärmbelastung zu leiden haben. „Es ist nervtötend, weil die Maschinen zum Teil wie die Hölle schreien. Da machst du an einem Sonntag in einem Schwarzwald-Café Pause und denkst, du bist beim Rennlauf auf der Isle of Man“, sagt einer, der selbst gerne fährt, aber andere damit nicht um den Verstand bringen will. „Es ist halt ein Elend, wenn Auspuffklappen und Hohlbirnen zusammenkommen.“ Das sieht Mario Müller, CTO von Jekill and Hyde, nicht anders. Er sagt: „Schiere Lautstärke ist doch das Letzte, was wir haben wollen. Was wir mit unseren Anlagen erzielen wollen, ist ein tiefer, dumpfer, satter Klang. Und ein Geräusch, das in jedem Fahrzustand legal ist. Diese lauten Geräusche und hohen Frequenzen tun weh im Ohr. Das ist nicht gesund, und es macht auch keinen Spaß.“ Spaß macht ihm, was er einen „sozialverträglichen Sound“ nennt. Der ist auch KessTech wichtig. Bastian Thomas formuliert das nur anders. Anders als mit den Klappenanlagen der Erstausrüster könne der Kunde mit einer steuerbaren Anlage immerhin bestimmen, wann er wie leise unterwegs sein wolle. Und mit der „Verantwortung in der Hand der Nutzer“ verbindet sich ganz ausdrücklich ein „Appell an deren Sozialkompetenz“.

Mit geschlossener Klappe sogar leiser als Original

Die allerdings lässt sich mit Richtlinien nur sehr mittelbar beeinflussen. „Die neue Verordnung“, sagt Bastian Thomas, „ist kein Rückschritt, aber auch kein Fortschritt. Sie wirkt sich sehr fahrzeugbezogen aus. Tendenziell kommt sie in Sachen Geräusch eher den niedertourigen Maschinen mit großen Einzelhubräumen zugute, weniger den kleinen Kurzhubern, die von der Drehzahl leben.“ Es gehört zu den besonderen Schwierigkeiten der Entwicklung, dass das hinsichtlich der Abgaswerte genau umgekehrt ist. Ohnehin ist das Abgasverhalten vom Soundmanagement nicht wirklich zu trennen. Und deshalb reicht es oft nicht, nur die Elektronik an die neuen Vorgaben anzupassen, wenn auch das schon kompliziert und teuer genug wäre. Bei KessTech etwa haben sie eine ganze Reihe von Dämpfern auch konstruktiv verändert, weil in den Originalanlagen der Kat vom Krümmer in den Endtopf verlegt werden oder dort größer dimensioniert werden musste, damit die neuen Abgasnormen erfüllt werden. „Bei vielen Harley-Modellen sitzt der Kat nicht mehr im Sammler und die Klappen sind weggefallen. Da mussten wir“, sagt Bastian Thomas, „einen weiteren Entwicklungsschritt gehen.“ Und das kostet.

Wie viel? Allein für den Preis des Mess-Equipments spricht Mario Müller von Jekill and Hyde von einer Summe um die 50.000 Euro: GPS-Geräte, Schnittstelle zum Canbus der Maschine, Computer, Rechenprogramme. Dazu kommen fünfstellige Gebühren, um für die Abnahme offizielle Strecken und Geräte zu mieten, dazu Investitionen für die geforderten Gutachten, die Müller zwischen 8.000 und 15.000 Euro veranschlagt. Lege man die Kosten um auf die Entwicklung und die Gutachten für ein einziges Modell, komme man auf ungefähr 40.000 Euro, sagt Müllers Kollege Matze Rüdling.

Sound und Sozialverträglichkeit sind es wert. Wobei in Sachen Sozialverträglichkeit eine Entwicklung ja weder in den Händen der Behörden noch der Hersteller liegt, sondern in denen der Fahrerinnen und Fahrer. „Wenn du startest, ist die Klappe erst mal zu“, sagt Bastian Thomas von KessTech. „Sie öffnet sich erst, wenn der Fahrer das System per Knopfdruck aktiviert. Die Elektronik regelt die Klappe, aber ich entscheide, wann ich wo in welcher Weise fahre, ganz einfach.“ Nicht wenigen Kunden, vornehmlich mit BMW, aber zunehmend auch mit Harley, erzählt Thomas, sei es wichtig, dass die Anlage mit geschlossener Klappe sogar leiser sei als das Original. „Etwa um längere Reiseetappen zu fahren oder morgens und abends aus der und in die Garage.“ Dann macht er die Harley aus. Stille. „Auch schön“, sagt er. Stimmt.

Kurz und knapp

Auspuffanlagen mit manuell betätigtem Klappensystem sind nach Euro 3 legal nur in geschlossenem Zustand auf öffentlicher Straße zu bewegen. Der Schalter zur Betätigung der Klappen darf nicht am Lenker sitzen. Nach Euro 4 sind solche Systeme ganz verboten.

Auspuffanlagen mit elektronischem Soundmanagement sind auch unter Euro 4 weiterhin legal. Für Maschinen, die unter Euro 3 typ- und erstzugelassen sind, gilt hinsichtlich der Nachrüstanlagen weiterhin dieser Standard. Außerdem gibt es Bestandsschutz, Euro 4 ist nicht rückwirkend. Bei Modellen mit einer Erstzulassung (ab 1.1.2017) respektive Homologation unter Euro 4 (ab 1.1.2016) hat auch der Nachrüstauspuff die Standards dieser Norm zu erfüllen.

Hintergrund: Was heißt laut?

Schall ist messbar, Schalldruck eine sehr komplex beeinflusste, aber bestimmbare Größe. Jeder Mensch aber nimmt Geräusche und Lautstärken anders wahr. Lärmempfinden ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Krach, sagt einer, Sound ein anderer. Zu viel und zu intensiver Lärm wirkt sich allerdings stets belastend auf den Organismus aus. Lärmbelastung kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Irreparable Schäden am Ohr treten bei einem Schallpegel ab 150 Dezibel auf, schmerzhaft wird es schon bei 130 Dezibel, was in etwa den Geräuschen entspricht, die laut werden, wenn man einem beschleunigenden Rennwagen nahe kommt. Leiser Musik wird ein Schalldruck von 40 Dezibel zugeschrieben. Die normale Gesprächslautstärke liegt bei 55, das Klingeln eines Telefons um 80 Dezibel. Eine Autohupe kommt auf etwa dieselbe Lautstärke wie ein Symphoniekonzert: 110 Dezibel, während ein weniger als 100 Meter entfernter Kampfjet einen Schalldruck von 150 Dezibel produzieren kann.

Heißt das, ein Motorrad, dessen Fahrgeräusch den Grenzwert von 77 Dezibel einhält, ist nicht mal doppelt so laut wie ein Gespräch und mehr als halb so laut wie ein Düsenjäger? Nein, denn eine Zunahme von zehn Dezibel entspricht sehr vereinfacht ausgedrückt einer Verdopplung der Lautstärke. Wonach das Symphoniekonzert also eine dreimal so intensive Geräuschbelastung darstellt wie ein vorbeifahrendes Motorrad. Wobei ja allein der Schalldruck fürs individuelle Empfinden der Geräusche nicht entscheidend ist.

Kommentar

Gute Frage: Ist leis’ scheiß oder laut out? Beides. Anderer Meinung? Klappe halten. Wenn Motorräder klingen wie verstopfte Staubsauger, ist das Mist. Und wenn sie so klingen, dass Anwohnern die Tassen aus dem Schrank fallen, ist das ebenfalls Mist. Der Unterschied ist nur: Das eine ist eine Folge davon, wie die Maschine gebaut ist, das andere in der Hauptsache davon, wie sie bewegt wird. Schön wäre, wenn sich sagen ließe: Das eine hat aber doch mit dem anderen nichts zu tun. Nur stimmt das leider nicht. Wenn Motorräder immer restriktiveren Bestimmungen genügen müssen, dann folgt das einer allgemeinen Entwicklung zu schärferen Emissions-Grenzwerten.

Aber nicht nur. Es ist auch eine Reaktion auf das Verhalten Einzelner, Weniger oder auch einiger Weniger, die sich so aufführen, dass das die behördliche Sankionslust sicher nicht bremst. Anders gesagt: Leute, die so Motorrad fahren, dass sie anders als asoziale Schwachsinnige kaum zu bezeichnen sind, tragen sicher nicht zur Entspannung eines Konflikts bei, den es in dieser Art ja überall gibt. Hier diejenigen, die etwas tun, was ihnen Spaß macht, dort diejenigen, die nicht ganz zu Unrecht behaupten, sie täten das auch auf Kosten der Allgemeinheit. Es ist schön, wenn samstags beim Grillen der Geruch von Würstchen, Musik und das Geschnatter der Kinder durch den Garten wehen. Es ist auch schön, aus dieser langen Linkskurve unten im Tal fast mit Vollgas heraus zu beschleunigen, kurz hoch in den Dritten, schon wieder auf der Bremse, Zweiter, nächste Kehre. Und alles lauter als das Geschnatter der Kinder im Garten. Das bringt den Griller auf die Palme. Und der? Bringt den Nachbarn mit dem Rösten tierischer Kadaverstücke in Wurstform oder Marinade um den Verstand, vom Geschrei der lieben Kleinen gar nicht zu reden. Jeder geht irgendwie irgendwem auf die Nüsse, und jedem geht irgendwie irgendwer auf die Nüsse. Die Erde ist zu klein für so viele Menschen mit Laubbläsern, Kettensägen, Presslufthämmern, Klavieren, Geigen, Stimmen, Autos, Motorrädern. Ein Vorschlag: willkürlich zwei Drittel der Menschheit auswählen und umbringen. Aber nicht erschießen! Das wäre zu laut.

Ein anderer Vorschlag, ethisch-moralisch leichter zu begründen, aber rein verfahrenstechnisch schwieriger umzusetzen: Wir alle erinnern uns an einen prominenten Vertreter der Aufklärung, Immanuel Kant, und seine dem Wortlaut nach simple Maxime, wonach die Freiheit des einen dort ende, wo die des anderen beginne. Das klingt schlau. Wäre prima, ein toller Plan. Wenn nicht die einen kleinkariert und die anderen ignorant wären. So funktioniert das Aufgeklärte nach Kant nicht. Es bliebe als Lösung nur die Vernichtung eines Großteils der Menschheit.

Oder Euro 5, 6, 7, Schallschutzscheiben, Motorräder, die klingen wie verstopfte Staubsauger, Arbeitskreise, die so unablässig und laut nach Verkehrsberuhigung schreien, dass es allen nur in den Ohren klingelt und man sich wünscht, man wäre taub, nur dass man das Geschrei nicht mehr hören muss. Was für ein Unsinn, was für ein Mist. Aber es ist wohl zu viel verlangt, dass die einen begreifen, dass sie nun mal nicht allein auf der Welt sind und die anderen ebenfalls. Laut: ist out. Und leis’: ist scheiß.

2017-08-04 / JR

Tipps fürs Fahren im Gebirge – hier gelten andere Regeln als im Flachland

(der ADAC informiert)

(der ADAC informiert)

Für Motorradfahrer ist bekanntlich der Weg das Ziel. Besonders beliebt sind dabei kurvige Gebirgsstrecken und Pässe. Die Motorrad-Experten des ADAC haben die besten Tipps für die Fahrt über Berg und Tal zusammengestellt.

Streckenlänge: Je mehr Kurven und Pässe, desto kürzer die Strecke

Weniger ist oft mehr. Trotz guter Kondition sollte das Tagespensum bei kleinen Nebenstraßen und extremen Pässen mit teilweise gar unbefestigten Straßen höchstens 200 Kilometer betragen. Bei kurvenreichen Straßen und einigen höheren Pässen sind 300 Kilometer genug, will man stressfrei und vor allem vor Einbruch der Dämmerung am Ziel sein. Wer unterwegs neben den obligatorischen Pausen auch die Ausblicke oder einzelne Besichtigungen genießen will, sollte den Zeitplan realistisch gestalten.

Unabhängig von Maschine und Verbrauch, der bei Passfahrten steigt, sollte immer genügend Kraftstoff im Tank sein, um nach dem Gipfelsturm auch die Talfahrt mit laufendem Motor zu machen: Ohne Sprit fehlt beim Rollen die „Motorbremse“ – eine höchstgefährliche Tatsache.

Ein Phänomen des Hochgebirges ist verstärkter Steinschlag, vor dem in allen Ländern mit Schildern gewarnt wird. Motorradfahrer sollte ihre Fahrweise auf solchen Abschnitten darauf einstellen, dass Geröll oder einzelne Steine auf der Fahrbahn liegen. ADAC Praxistipp: Sind Hänge mit Netzen gesichert oder reichen Steilhänge bis an den Straßenrand, ist höchste Vorsicht geboten – Tempo runter!

Verändertes Handling der beladenen Maschine beachten

Weil ein mit Gepäck und Sozius beladenes Motorrad schon in der Ebene grundsätzlich andere Handlingseigenschaften wie höhere Kippneigung bei Langsamfahrt oder trägerer Reaktion auf Lenkimpulse besitzt, muss die Veränderung „erfahren“ werden. Besonders gilt dies beim Ausweichen und Bremsen, vor allem bei starkem Gefälle oder Steigung. Damit nicht die erste Kuh auf der Hochalmstraße zum Verhängnis wird…

Apropos Weidebetrieb im Gebirge. Weil oft Straßen durch Almgebiete führen und das liebe Milchvieh hier nicht per Zäune gestoppt werden kann, verhindern sogenannte Weideroste das Ausbüchsen der Tiere. Diese längs in die Straße eingelassenen Metallgitter überfährt man am besten in leichtem Winkel, um nicht in die Zwischenräume zu gelangen. Da das Metall oft glatt ist, sollten extreme Manöver wie Bremsen, Beschleunigen oder extreme Schräglage vermieden werden.

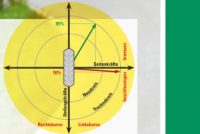

Beim Kurvenfahren im Gebirge gilt das, was auch sonst wichtig ist: Der Blick führt die Bewegung. Nur wer seinen Blick zwischen Vorderrad und Horizont pendeln lässt, wird die richtige Linie finden. In Linkskurven muss in Richtung Kurvenausgang geschaut werden, in Rechtskurven möglichst weit am rechten Fahrbahnrand entlang.

Besonders wichtig ist bei engen Kurven und vor allem bei Serpentinen und Kehren die „runde“ Fahrlinie. Die Biegung sollte bei Linkskurven vom rechten Fahrbahnrand und bei Rechtskurven von der Fahrbahnmitte mit Sicherheitsabstand zum Gegenverkehr angefahren werden. Im Kurvenverlauf gilt es, möglichst lange außen zu bleiben und erst nach innen zu ziehen, wenn der Kurvenausgang gesehen wird. So können selbst zuziehende Kurven keine Überraschung werden.

Selbstverständlich muss auch die Geschwindigkeit bei der Kurvenfahrt stimmen: Wenn der Motor immer „am Gas hängt“, zieht das Bike sicher durch die Biegung. Gas gegeben sollte erst wieder werden, wenn der Kurvenausgang sichtbar ist. Es ist besser, mit weniger Dampf in die Kurven ein und schneller hinaus zu fahren. Anders wird aus der Kurvenlinie schnell ein Haken – und die Kippgefahr steigt besonders in hängenden Kehren.

Um bei Bergauffahrten auch bei Maschinen mit weniger Drehmoment immer genügend Kraft und Vortrieb zu haben, empfiehlt es sich, niedere Gänge höher drehen zu lassen. Dann fällt auch der Anschluss beim Hochschalten flüssiger aus. Bei Talfahrten muss das Energieplus der rollenden Fuhre durch das Gefälle einkalkuliert werden.

Damit genügend Reserven vorhanden sind und nicht dauernd stark gebremst werden muss (das kann nach extremer Erhitzung sogar zum „Bremsfading“ mit Leistungsverlust führen), hilft frühes Herunterschalten und die „Motorbremse“.

2017-07-14 / JR

So beladet Ihr Euer Motorrad richtig – Wichtig: Maschine im Gleichgewicht halten

Die richtige Gewichtsverteilung ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für Fahrstabilität und Fahrsicherheit. Hier die wichtigsten Punkte für sicheren Fahrspaß mit Gepäck:

- So wenig wie möglich mitnehmen und unbedingt das zulässige Gesamtgewicht der Maschine (s. Zulassungsbescheinigung) beachten.

- Gabel- bzw. Federbeineinstellung der höheren Beladung anpassen.

- Reifenluftdruck (siehe Betriebsanleitung) erhöhen.

- Das ursprüngliche Gleichgewicht der unbeladenen Maschine möglichst wenig verändern. Das heißt, Gepäck nahe an den Schwerpunkt, Vorderrad nicht zu sehr entlasten, schwere Gegenstände (z. B. Werkzeug oder Fotoausrüstung) am besten unten im Tankrucksack verstauen.

- Grundsätzlich sollte der Tankrucksack bei der Beladung Vorrang vor Koffern haben.

- Nichts an Lenker oder Gabel befestigen. Dies macht die Maschine unhandlich und kann ganz schnell zu gefährlichem Lenkerflattern führen.

- Gepäckstücke so verstauen, dass Fahrer/in und Beifahrer/in in ihrer Bewegungsfreiheit nicht zu sehr eingeschränkt werden.

- Vor allem dürfen durch einen vollen Tankrucksack Lenkereinschlag und Sicht auf die Instrumente nicht beeinträchtigt werden.

- Besonders prall bepackte Rucksäcke zwingen dem Träger häufig eine unbequeme Sitzhaltung auf, die zu schnellerer Ermüdung führt.

- Koffer und Topcase nicht überladen (Hersteller-Angaben beachten!).

- Beide Seitenkoffer möglichst gleich schwer beladen, schwere Sachen nach unten. Viele Hersteller geben nur geringe Zuladungen für ihre Koffer an, die aber beachtet werden sollten. Gleiches gilt für Angaben zur Höchstgeschwindigkeit mit Koffern. Gepäckstücke gut befestigen und sichern und darauf achten, dass nichts flattern kann. Der „Müllsack-Expreß“ ist out!

2017-07-14 / JR

Handschuhpflicht in Frankreich

In der französischen Verkehrsbürokratie scheint mal wieder gähnende Langeweile zu herrschen. Nur so lässt sich die neuerliche Regelung erklären, die sich die Beamten in Paris jetzt für alle Fahrer/innen motorisierter Zweiräder haben einfallen lassen. Nach dem Reflexstreifen-Fiasko und der Alkotest-Blamage – beide Vorschriften wurden kurz nach Einführung wieder zurückgenommen – soll nun das Tragen von Handschuhen obligatorisch werden.

Die Regelung gilt ab 20. November 2016 sowohl für Fahrer/innen, als auch für Passagiere sämtlicher motorisierter Zweiräder vom Mofa bis zum Supertourer. Die Handschuhe müssen zudem CE-konform sein, also ein entsprechendes Label tragen. Wer ohne oder mit nicht geprüften Handschuhen erwischt wird, zahlt 68 Euro Strafe, und zwar pro Person!

Alle Motorradfahrer wissen, dass eine ordentliche Sicherheitskleidung zum Motorradfahren gehört. Von daher sind solche solche Gesetze vollkommen unsinnig. Stattdessen sollte mehr Aufklärung über die Folgen durchgeführt werden, wenn man ohne zuverlässige Schutzkleidung unterwegs ist. Die Aktion „Sicher im Sattel“ wurde in Baden-Württemberg auf 4 Veranstaltungen in 2017 begrenzt und Frankreich schafft ein Gesetzt dass das Tragen von Handschuhen vorschreibt. So stellt sich der Einfallsreichtum der europäischen Regierungen dar.

Wir KBB-Stammtischfahrer sind schon im Eigeninteresse stets angemessen gekleidet. Dazu gehören gut sichtbare Kombis, gute Helme, Stiefel und natürlich Handschuhe. Denn nur wenn wir alle mit Vernunft agieren, bleiben uns solche und weitere gesetzliche Regelungen in Zukunft vielleicht erspart. …..die Hoffnung stirbt zum Schluss!?

2016-01-17 / JR

Hallo alle zusammen,

die Motorradfreunde der Stadtwerke Pforzheim haben uns eine Einladung für ihr alljährliches Oktoberfest geschickt.

Dieses findet statt am 15.10.2016, ab 16:00 Uhr im Vereinsheim, Eisenbahnstr. 7, PF-Brötzingen.

Wer Lust und Laune hat bei den „Städtlern“ teilzunehmen, meldet sich bitte bei Hubert.

2016-09-18 / 10-06 JR

Straßen und Schräglagen

Ein gleichsam interessanter wie amüsanter Bericht der Motorradzeitschrift PS – nicht nur für Anfänger!

„Bum, und schon lag ich, keine Ahnung, wie das passieren konnte, das ging so schnell.“ Jeder, der schon einmal mit dem Motorrad im Feld, Dreck, Kiesbett, Graben oder sonst wo gelandet ist, kennt das Gefühl. Und es ist kein Schönes. Nirgendwo sonst liegen Hochgefühl und Drama so eng beisam(h)men wie beim engagierten Kurvenfahren mit dem Motorrad. Deshalb ist es nicht verkehrt, ein paar wichtige Dinge über Kurven zu wissen.

Spiel zwischen Asphalt und Gummi – ein Drahtseilakt?

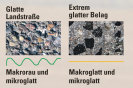

Die sogenannte Mikrorauigkeit, deren Rautiefe zwischen 0,001 und 0,1 Millimetern liegen kann, verbessert die Haftung speziell bei Nässe entscheidend, während die Makrorauigkeit zwischen 0,1 und 10 Millimetern angesiedelt ist und überwiegend die grobe Verzahnung bei trockener Straße verbessert.

Die Reifenaufstandsfläche, der sogenannte Latsch, stellt den Kontakt zwischen Straße und Motorrad her. Aus etwa 38 Quadratzentimetern Kontaktfläche ergibt sich die Seitenführungskraft des Reifens. Meist hat gerade einmal ein Reifenteil in der Größe einer Kreditkarte Bodenkontakt.

Die Straße sieht rau wie eine Raspel aus. Trotzdem ist sie für Motorradfahrer unter Umständen glatt wie Schmierseife – besonders bei Nässe. Das liegt daran, dass grobe Oberflächen nicht gleich guten Grip bedeuten. Das Feine dazwischen, die Mikrostruktur, ist entscheidend. Ideal ist ein Belag, bei dem sich zwischen den groben Steinen feinste Steine in der richtigen Höhe befinden, sodass der Reifen maximal mit der Straße verbunden ist. Ein Rennbelag wird deshalb aus Bitumen mit unterschiedlich großen Steinchen gemischt. Achtung: Auf frisch geteerten Straßen überlagert Bitumen besonders die Mikorauigkeit. Es dauert einige Wochen, bis der Belag ausgewaschen ist und guten Grip bieten kann.

Bei zu niedrigen Reifentemperaturen kann es bei speziellen Gummimischungen, zum Beispiel für den Sporteinsatz, zum Glasverhalten kommen. Das Gummi ist zu hart, um sich mit der rauen Oberfläche zu verzahnen. Erst mit steigender Temperatur bildet die warme Lauffläche des Reifens einen nahezu formschlüssigen Kontakt zur Straße.

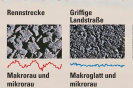

Der Kammsche Kreis

Den Namen sollte man schon mal gehört und vielleicht auch verstanden haben, um was es geht. Allerdings macht uns das Wissen um ihn weder schneller noch schräger – zumindest nicht auf dem Motorrad, denn zwischen Theorie und Praxis steht der Mensch. Der Kammsche Kreis zeigt aber eindrücklich, in welchem Verhältnis Seiten- und Umfangskräfte den Reifen bzw. die zur Verfügung stehende Haftreibung beanspruchen.

Die grüne Linie zeigt eine typische Landstraßenfahrt. Bei Seitenkräften von etwa 50 Prozent, was zirka 35 Grad Schräglage entspricht, können noch 85 Prozent der Umfangskräfte des Reifens zum Bremsen oder Beschleunigen genutzt werden. Der rote Pfeil ist für Racer. Hier wird richtig schräg gefahren (ca. 57 Grad). 99 Prozent der Seitenführungskräfte sind aufgebraucht, für eine gefühlvolle Beschleunigung sind nur noch 10 Prozent übrig. Wird härter Gas gegeben, wird‘s haarig, weil rutschig. Der Sturz droht.

Auf der Landstraße sollte man den Grenzen des Kammschen Kreises nicht nachspüren, beim Hineinbremsen auf der Rennstrecke wird man auf der Suche nach Speed schon mal drüber hinausschießen.

.

Hinein in die Kurve – die drei Phasen

- Rote Phase: Beim Einlenken wird auf die richtige (?) Geschwindigkeit runtergebremst. Dabei entsteht besonders bei breiten Reifen das sogenannte Aufstellmoment, bedingt durch die außermittig zur Lenkachse verlagerte Aufstandsfläche des Vorderreifens. Dieses Phänomen muss der Fahrer durch eine Gegenlenkkraft ausgleichen. Bei unseren Fahrversuchen wurde eine Gegenlenkkraft von bis zu 250 Newton (entspricht einer Gewichtskraft von ca. 25 Kilo) bei rund zwölf Grad Schräglage gemessen.

- Gelbe Phase: Schräglage in Rollphase. Jetzt sind die Umfangskräfte am Vorderrad minimal, während am Hinterrad je nach Geschwindigkeit die Antriebskraft einwirkt – bei 100 km/h zirka acht PS. Die Reifen können jetzt hohe Seitenkräfte übertragen und ermöglichen somit eine enorme Schräglage. Sollte diese überzogen werden, verliert meist der schmalere Vorderreifen zuerst die Haftung. Deshalb sollte man versuchen, so früh wie möglich leicht zu beschleunigen, um ihn zu entlasten.

- Grüne Phase: Beschleunigen aus Schräglage. Am Kurvenausgang wird sanft das Gas aufgezogen, wodurch sich das Motorrad aufrichtet und sich der Kurvenradius vergrößert. Soll dieser Vorgang beschleunigt werden, hilft ein zusätzlicher Druck am kurvenäußeren Lenkerende. Je nach Beschleunigung wirkt eine mehr oder weniger starke Umfangskraft auf den Hinterreifen, weshalb dieser weniger Seitenkräfte, also Schräglage, verkraften kann als der vordere Reifen. Der muss in dieser Phase nur minimale Umfangskräfte übertragen.

Kurvenfahren – so geht‘s richtig

Die klassische Kurve, die eine fein zurechtgelegte Ideallinie und knackige Schräglagen zulässt. Bereits bei der einfachen Kurvenversion ist zu erkennen, dass beim Anschneiden (gestrichelte Linie) das Motorrad am Kurvenausgang die größere Schräglage fahren muss, während der Fahrer beim Hinterschneiden (durchgezogene Linie) den Scheitelpunkt nach hinten verlegt (Pylone), in diesem Abschnitt schon wieder ans Gas geht und die etwas langsamere Kurvengeschwindigkeit mehr als wettmacht. Also: nicht zu früh einlenken!

Häufige Fehler beim Kurvenfahren

Aus Hunderttausenden von Motorradkilometern und der jahrelangen Erfahrung der PS-Redakteure lassen sich grundlegende Fehler beschreiben.

Der Klassiker unter den Fahrfehlern: die Angst vor großer Schräglage, mit der Folge, dass der Kurvenradius auf der Gegenfahrbahn endet. Die Ursache dafür ist meist mangelndes Training von Schräglage und Kurvenspeed. Wer sich generell keine großen Schräglagen zutraut, hat enorme Probleme, wenn sich der Kurvenradius zuzieht (die sogenannte Hundekurve) oder die Einlenkgeschwindigkeit zu hoch ist. Dann gilt es, das Motorrad durch bewusste Lenkimpulse in Schräglage zu zwingen. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Wasserwaage im Kopf das zulässt. Der Mensch ist von Natur aus höchstens auf 20 Grad Schräglage konditioniert. Soll es mehr sein, muss er üben.

Tipp: Wenn es richtig eng wird, das Motorrad im Fahrstil „Drücken“ durch die Kurve zwingen.

Nicht minder gravierend sind die Folgen beim „Einfrieren“ auf der Bremse. Auf der Geraden ordentlich am Quirl gedreht, dann rast der Bremspunkt schneller auf den sportlichen KämpfelbachBiker zu, als er diesen erfassen kann. Folglich wird in ziemlicher Panik mit aller Macht geankert (gebremst). Aber anstatt am Einlenkpunkt die Bremse zu lösen und einzubiegen, bleibt der erstarrte KB-Reiter auf dem Anker sitzen und wundert sich, warum das Bike nicht einlenken möchte, sondern wie auf Schienen geradeaus fährt, Stichwort: Aufstellmoment. Auch in solchen Situationen fehlt die Übung, Auge und Gehirn mit hoher Geschwindigkeit und brachialer Verzögerung vertraut zu machen.

Ebenfalls ganz wichtig ist in diesem Fall die Blickführung. Wer auf der Bremse verharrt und schon den Einschlagpunkt in der Wiese anvisiert, der trifft ihn garantiert. Deshalb sollte man sich zwingen, den Blick in die Straße hinein zu richten.

Ohne Übung geht das nicht!

Ohne Übung geht das nicht!

Da helfen Trainings auf der Rennstrecke oder spezielle Kurvenschulungen, wie beim KämpfelbachBiker – Jahrestraining.

.

Wissenswertes über Kurvenfahren !

„Unsere besten Momente“

„Alles in der Welt geht in Wellenlinien. Jede Landstraße und so weiter. Wehe dem, der überall ein Lineal anlegt!“, sagte der deutsche Realismus-Schriftsteller Wilhelm Raabe um 1900. Motorrad ist er nie gefahren, aber verdammt Recht hat er. Zweifelsfrei sind Kurven das A und O für Motorradfahrer – zumindest für all jene, die den wahren Sinn, diesen Kitzel motorisierter Einspurfahrzeuge, verstanden haben, z. B. die KämpfelbachBiker. Allzu gern unterstreichen wir deshalb diese religiös tiefe Überzeugung mit dem Satzfragment „Geradeaus kann jeder“ – etwa auf T-Shirts. Das gehört als Epigramm eigentlich vor jede Autobahn-Auffahrt, obwohl die Autobahn mittlerweile erschreckend oft den Beweis dafür liefert, dass dem nicht so ist.

Meinungsverschiedenheiten mit der Leitplanke

Aber Kurve ist nicht gleich Kurve. Das wissen selbst Mathematiker, für die es sogar so etwas Furchtbares, weil Schräglagenbefreites wie die „gerade Kurve“ gibt. Was sie natürlich fachspezifisch emotionslos definieren können. Beim kurvenfressenden Motorradfahrer erwecken sie damit freilich nur den Eindruck, keinen Dunst von der Faszination einer Kurve und schon gar nicht das Genie eines Marc Marquez zu besitzen. Weshalb wir uns die Definition an dieser Stelle schenken.

Da hilft es den Mathe-Größen auch nicht, dass ihr Albert Einstein, zugegeben ein Jahrtausend-Genie, nachweisen konnte, eine solche gerade Kurve im gekrümmten Raum gar mit Lichtgeschwindigkeit durcheilen zu können. Was sicher auch ein Kitzel wäre, dessen Machbarkeit uns aber nach wie vor die Zunge rausstreckt.

Mit übertriebenen Geschwindigkeiten sollte man es in den uns so glücklich machenden Kurven jedenfalls nicht versuchen. Das wissen wir aus Instinkt und Erfahrung. Erhöhter Puls also, wenn wir das StVO-Zeichen 105 erspähen, auf welches das Gros der Verkehrsteilnehmer mit „oh je“, der harte Kern der Motorradfahrer dagegen mit „oh yeah“ reagiert. Wen jedoch Instinkt und Erfahrung in einer Kurve trügen, hat sich zu seinem Nachteil an der Physik vergriffen und muss dann wohl, wie es der siebenfache GP-Weltmeister Mike Hailwood einmal nach einem solchen Fauxpas beschrieb, „eine Meinungsverschiedenheit mit der Leitplanke“ austragen. Beweis dafür, dass es den Besten passieren kann.

Aber was ist das Sturzrisiko im Vergleich zu den Emotionen, solange es gut geht? Glückshormone zuhauf durchströmen uns, wenn wir im wörtlichen Sinne die Kurve kratzen. Also das Knie über den Asphalt schraddelt oder die aufsetzende Fußraste Funken sprüht. Dann sind wir dem mittelalterlichen Kutscher auf verblüffende Art nahe, auf den die Redewendung des Kurvenkratzens zurückgeht. Denn wenn es die Burschen damals eilig hatten, kratzten sie mit dem kurveninneren Rad tatsächlich an den Hausecken der engen Gassen. Yeah!!

„Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten“

Was schon damals die Ordnungs- und Sicherheitsfanatiker auf den Plan rief, noch bevor sie in den muffigen Mittelalter-Städtchen das Ausschütten der Nachttöpfe auf die Gassen untersagten. Um die völlig verrückten Typen auf Rädern einzubremsen, stellte man sogenannte Prellsteine vor die Hauswand. Die Kutscher machten sich freilich einen Spaß daraus, künftig diesen Steinblöcken eine mit der Radnabe mitzugeben. Welch wunderbare Vorstellung, wie die kleinen Jungs im Jahre des Herrn 1199 an der Ecke Färbergasse und Marktstraße auf den „wilden Hadubrand“ warteten, der es wie kein anderer Kutscher verstand, dieses Eck so schnell und eng wie möglich zu nehmen.

Das war die Geburtsstunde der Applauskurve. Noch heute besitzen solche Bögen oder Ranken, wie der Schweizer sagt, eine magische Anziehungskraft, dort anderen dabei zuzusehen, wie diese den Hadubrand geben. Fürs leibliche Wohl stehen Versorgungsstationen in Form von Kiosken oder kleinen Gasthäusern bereit, die in kreativer Hinsicht erstaunlich häufig den schier unfassbaren Namen „Die Kurve“ tragen. Gern mit dem Namenszusatz des Besitzers. Und weil wir Motorradfahrer uns alle duzen, der Vorname. So wie „Günter‘s Kurve“ in Kükenbruch – mit angelsächsischem Genitiv-S, weil’s cooler aussieht.

An solchen Stellen heißt es für Könner trotzdem Obacht! Denn wer gar zu forsch im Hanging-Off durch die Applauskurve pflügt, droht am unübersehbar im Kurvenscheitelpunkt aufgestellten Schild „Biker’s welcome“ hängen zu bleiben. Weshalb Sportmotorrad-Fahrer lieber zum Burger-Ronald auf einen Kaffee fahren, schon weil sie das Wort Biker zutiefst verabscheuen. Es riecht zu sehr nach Chopper-Typen, die von Kurven nun einmal keinen Plan haben – rein aus fahrdynamischer Sicht zumindest.

Was uns wieder zur Feststellung zurückbringt, dass Kurve nicht gleich Kurve ist. Besonders, wenn man von perfekten Kurven spricht. Aber egal ob Corkscrew in Laguna Seca oder Hinterteil von Jennifer Lopez, dem Satz der 30er-Jahre-Kino-Ikone Mae West ist nichts hinzuzufügen: „Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten.“

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste KBB-Ausfahrt und werden wie immer nur „Kurven sammeln“.

2016-09-23 / jr

Für die neue Saison wurden einige Neuentwicklungen angekündigt und von MOTORRAD bereits ausgiebig getestet und für gut befunden.

Hier die bisher bekannten „Verdächtigen“:

TOURING-ENDURO-REIFEN (speziell für die GS)

PIRELLI Scorpion Trial II

Fazit der Zeitschrift MOTORRAD: Landstraße/Alltag (neu: 137 Punkte, Platz 1; nach 4000 km: 135 Punkte, Platz 1:Mit toller Lenkpräzision und herausragender Stabilität läuft die Pirelli-bereifte GS auf kurvengespickten Landstraßen zur Bestform auf. Sportlicher geht es nimmer. Und auch bei flotter Geradeausfahrt bleibt die BMW trotz dieser auf Agilität ausgelegten Gummis erstaunlich stabil. Wer es provoziert, wird zwar eine minimale Unruhe spüren, doch diese bleibt absolut im unkritischen Bereich. Und selbst nachdem 4000 Kilometer an den Gummis geknabbert haben, bleibt der Pirelli Scorpion Trail II in der Dynamikwertung auf der Pool Position.

Nasstest (95 Punkte, Platz 1): Beschleunigen, bremsen, hinein in die Kurve. Auch auf regennassem Asphalt punktet der Pirelli Scorpion Trail II mit erstklassigem Feedback und viel Grip. Besonders toll: der breite Grenzbereich.

Verschleiß (91 Punkte, Platz 2): Ja, wir sind erstaunt. Mit diesem Abrieb hätten wir bei der Performance nicht gerechnet.

Und hier die Beurteilung der KämpfelbachBiker-Tester:

Wer bisher Pirelli gefahren hat, denkt zuerst einmal – das ist kein Pirelli!

Warum: Weil er bei flotter Fahrweise in Schräglage doch schon mal zum „Wegschmieren“ neigt. Das ist deshalb kein Problem, weil der Reifen trotzdem absolut kontrollierbar bleibt. Im Regen gab es keine Auffälligkeiten – gute Performance.

Was überrascht hat ist die Langlebigkeit. Da gibt es gleich mal volle Punktzahl. Nach nunmehr 7.500 Km überwiegender Landstraßenfahrt mit der R1200GS ist er noch nicht am Ende. Beim Fahren gibt es bisher keine Verschleißbeeinträchtigungen!

DUNLOP Trailsmart

Fazit der Zeitschrift MOTORRAD: Landstraße/Autobahn: (130 Punkte, Platz 2) In diesem Konzeptvergleich zeigt sich der DUNLOP Trailsmart auf Landstraßen wie geschaffen für die GS. Gegenüber dem Road 4 Trail müssen zwar minimale Abstriche in puncto Kurven- und Geradeauslaufstabilität in Kauf genommen werden, doch der Tester klagt hier schon auf sehr hohem Niveau. Denn der Dunlop fährt sich nicht nur handlich und neutral, sondern glänzt auch mit perfekter Rückmeldung und breitem Grenzbereich, selbst wenn die Bedingungen (zum Beispiel auf Alpenpässen) mal nicht so ideal sind. Einzig die Shimmy-Neigung bei Geradeausfahrt und in Kurven stört den durchaus positiven Gesamteindruck.

Nasstest: (92 Punkte, Platz 2) Der Road 4 Trail kann dem DUNLOP Trailsmart im Regen durch bessere Traktionswerte zwar ein wenig davonfahren, doch der Dunlop hält auf der Bremse dagegen und steht unterm Strich einen Meter eher. Mit guten Haftreserven und sauber einschätzbarem Grenzbereich vermittelt er dem Enduropiloten auf nasser Piste viel Vertrauen.

Gelände: (27 Punkte, Platz ) Auf Schotterpisten kann der Dunlop Trailsmart noch seine Endurogene ausspielen, doch schon im leichten Gelände ist das Limit allzu schnell erreicht.

SPORT-TOURING-REIFEN

METZELER ROADTEC 01

der Nachfolger des legendären Roadtec Z8. Gerade vom Z8 hatte ich einige Reifenpaare mit gutem Erfolg platt gemacht. Der Reifen gab bis zum bitteren Ende beste Rückmeldung und einwandfreien Grip. Allerdings verspricht METZELER noch mehr Grip bei trockener und vor allem bei nasser Fahrbahn. Auch die Laufleistung wurde anscheinend nochmals verbessert.

der Nachfolger des legendären Roadtec Z8. Gerade vom Z8 hatte ich einige Reifenpaare mit gutem Erfolg platt gemacht. Der Reifen gab bis zum bitteren Ende beste Rückmeldung und einwandfreien Grip. Allerdings verspricht METZELER noch mehr Grip bei trockener und vor allem bei nasser Fahrbahn. Auch die Laufleistung wurde anscheinend nochmals verbessert.

Fazit der Zeitschrift MOTORRAD: Das Profildesign mag schwer nach Old School aussehen. Doch in Sachen Tourenperformance ist der neue Metzeler Roadtec 01 führend: ein sportlich-agiles Landstraßengummi mit extremen Gripreserven bei Nässe.

Und hier die Beurteilung der KämpfelbachBiker-Tester:

Das ist das nächste Reifenpaar, das wir im Test haben werden. Bericht folgt im Mai 2017.

CONTI ROAD ATTACK 2 EVO GT

der Nachfolger des Roadtec Attack 2 Evo, der ja auch von uns mit Begeisterung gefahren wird/wurde. Auch er wurde durch die Anordnung mehrerer Gummimischungen in den Flanken (dadurch noch extremere Schräglage) für Regenfahrten nochmals verbessert. Auch die Einfahrzeit soll sich auf ein Minimum verkürzen.

der Nachfolger des Roadtec Attack 2 Evo, der ja auch von uns mit Begeisterung gefahren wird/wurde. Auch er wurde durch die Anordnung mehrerer Gummimischungen in den Flanken (dadurch noch extremere Schräglage) für Regenfahrten nochmals verbessert. Auch die Einfahrzeit soll sich auf ein Minimum verkürzen.

Fazit der Zeitschrift MOTORRAD: Sportliche Landstraßenfahrer werden mit dem Continental Road Attack 2 Evo ihre helle Freude haben. Kurvenstabilität und Handlichkeit sind bei diesem Conti auf höchstem Niveau. Bei Regen fährt die Konkurrenz allerdings davon.

SPORT-REIFEN

Wie bei den Sporttourenreifen gehen die Verbesserungen in Richtung Grip und Laufleistung. Da drängt sich der Eindruck auf, dass wir demnächst wohl mit Rennpneus auf der Straße unterwegs sein werden! BRIDGESTONE und DUNLOP stellten ihre Neuerungen für 2016 jedenfalls bereits vor.

BRIDGESTONE BATTLAX S21

DUNLOP ROADSMART III

2015-12-13/2016-08-01 / JR